昨年からのコメの高騰が話題に上らない日はないが、どうも腑に落ちないのでデータを漁ってみた。

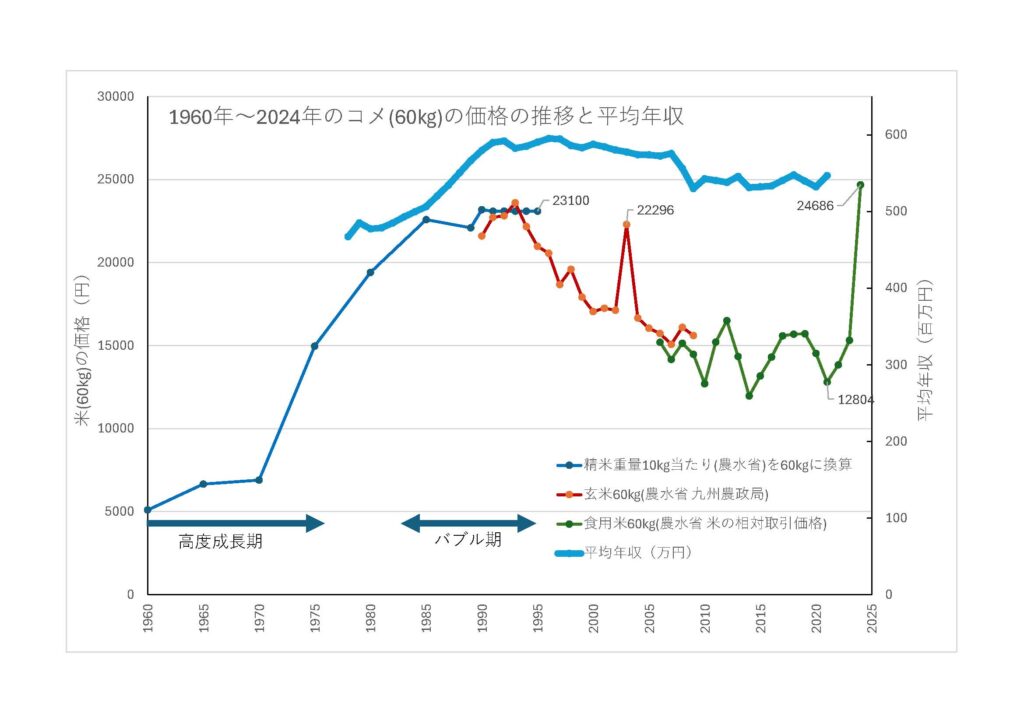

なぜかというと、私が社会に出たころ(1980年代)も今と似たような価格だった気がしたからだ。農水省のコメの価格のデータは同じ基準の物がなかったため、1960年から現在の農水省の似たデータを3つ繋げてみた。オーバーラップしている部分に大きな差はないのでほぼ同じと思って構わないと思う。

米の価格だけでは比べるものがないので平均年収も同じグラフに入れてみた。その結果が次のグラフだ。平均年収の1975年以前のものは見つからなかったが、バブル期以降はカバーできているので比較できると思う。

米の価格は左軸、平均年種は右軸。

高度成長期からバブル期にかけてコメ価格が徐々に高騰していることがわかる。バブル期を過ぎて下降を続け2023年末から急激に高騰して今の価格高騰に至っている。2003年の高騰は冷夏による記録的な不作が原因だ。

グラフを見て明らかなようにバブル崩壊後にコメ価格は下落を続けているが、平均年収の下落が1割程度なのにコメ価格は5割近くも落ち込んでいる。異常な落ち方だ。離農する気持ちが理解できる。子供に背負わせたくないと思うのもわかるし、子供も同じ苦労はしたくないと思うだろう。

ほぼ全てのメディアは2010年あたりからのデータしか見せないが、その以前を見ればコメ価格は異常な下落から正常値を超えて上がりすぎた様子が見えてくる。正常値を超えて上がったのは農水省の対応の遅れだ。上がってくれて嬉しいと放置したら上がりすぎた。たぶん農協も内情は同じだろう。

この状況が見えないような統計しか用意してこなかった農水省って農家の敵なんじゃないだろうか。統計値が追えないように基準を定期的に変更しているとも思える。そうして農家をこき使って使い捨てにしてきたように思えてしかたがない。また、マスゴミのゴミ具合も同様だ。

大臣にばかり責任を求めるが、マスゴミは国家公務員の無能ぶりは言葉にしない。飼いならされている国民も同様だ。

「失われた30年」という言葉を知っているだろうか。その30年に失われたものはもっと多い。