「再生可能エネルギー」というまやかしの言葉が出てきて久しいが、本当に再生可能かという疑問に答えてくれる人に会ったことがない。再生可能エネルギーとはとネットで見ると大体はこんなことが書かれている。

「再生可能エネルギー(Renewable Energy)とは、石油や石炭、天然ガスといった有限な資源である化石エネルギーとは違い、太陽光や風力、地熱といった地球資源の一部など自然界に常に存在するエネルギーのことです。その大きな特徴は、「枯渇しない」「どこにでも存在する」「CO2を排出しない(増加させない)」の3点。」

この中で「枯渇しない」「どこにでも存在する」はたぶん正しいかもしれない、しかし「CO2を排出しない(増加させない)」はまったくの嘘だ。機器を作る時と機器を処分するときに発生する二酸化炭素はまったく無視している。この問題は「再生可能エネルギー」だけではなく電気自動車にも言える。自動車を作る際と処分する際の二酸化炭素は無視したままだ。アメリカの新聞社が試算した例を見たことがあるが、日本国内では見たことがないし話題にすらならない。

近頃周囲で増えてきている風力発電や太陽光発電も「再生可能エネルギー」に含まれる。確かに太陽光や風は資源を使わなくても発生しているものだ。だが、それをエネルギーに変える機器は資源を使って作られているし、使い終わった機器の処理さえもまだ確立しない中で作り続けられている。

そのうえ現在主流の太陽電池に使われているものは希少金属と呼ばれるもので中国由来の材料を使うためおよそ9割が中国の製品となっている。最近開発されたペロブスカイト太陽電池はまだ発電効率や価格の問題があり大規模な利用は見込まれない。

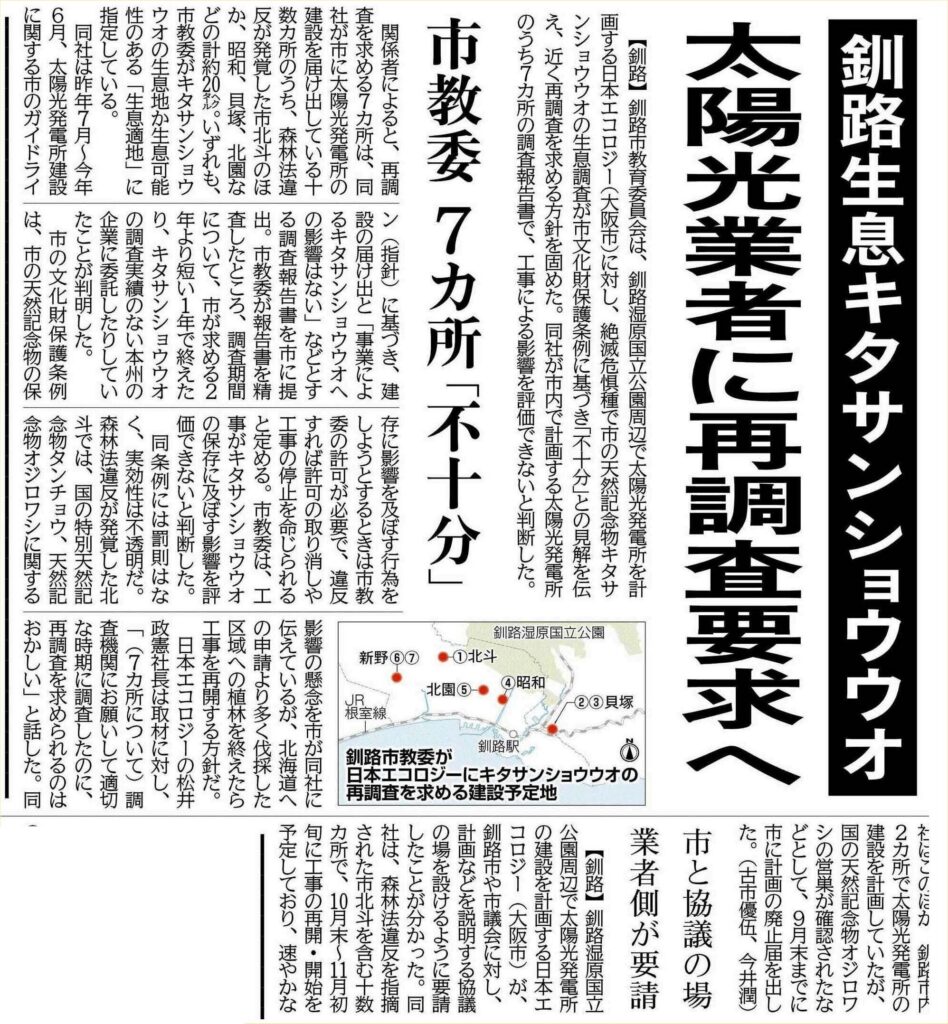

また今年ようやく釧路湿原に生息するオジロワシやタンチョウの鳥類やキタサンショウウオへの影響を理由に再調査を業者に要求するなどしているが、すでに遅すぎることだ。

もうひとつの風力発電は30年以上前から超低周波音の人体への影響が危ぶまれているが、遅々として影響の解明が進んでいない状況だ。こういった金にならない研究に研究費を使えなくなっている今の日本では解明は無理なのかもしれない。基礎研究というものは無駄金を使うものという今の日本の状況についても危機感を持って論じてほしい。

風力発電にはもう一つの危険がある。それは鳥類への影響で、生息域に建設することによる影響と、バードストライク(鳥類への衝突)がある。バードストライクについては今年ようやく多発する時期に発電を止める対応がとられた地域があるが、それでもなお衝突は起こっている。「多発する時期」のみの停止だからだ。

また、風力発電は機器を輸入に頼っている現状では故障時の休止が長くいこともほとんどの人は知ろうともしない。また耐用年数が過ぎた巨大な機器の莫大な撤去費用からも目を逸らしている。建設費用と発電量と撤去費用を合算したときにどれほどの利益が得られるのかを書いた記事も一部にあったが、ほとんどのメディアは無視したままだ。

原発の事故からかなりの年数が経過しているが、未だに原発恐怖症から脱却できずにいる日本。そのために恐ろしいほどの化石燃料を燃やし続け、風力や太陽光などのまだ研究も進んでいないものを建設し続けてその向こうにある恐ろしい状況から目を逸らし続ける日本。これが人間が利益を得られれば自然はどうなっても関係ないという「環境後進大国日本」の現実だ。